Das Turiner Grabtuch bei

Immanuel.at: ein Götzenbild? / Replik Herbert Röder 00, 2007-03-10

Das Turiner Grabtuch

/ Wikipedia-Enzyklopädie

Die Kollaps-Hypothese

/ Ergebnis der Forschungsgruppe um Prof. John Jackson aus Colorado Springs

Die Leinentücher und das

Schweißtuch / Replik Wolfgang Niemetz 00, 2007-04-02

Die drei Tage und drei Nächte

/ Replik Giuseppe De Candia 00, 2007-04-08

Wann kauften die Frauen die

wohlriechenden Öle?

Eine neue Sicht der "Karwoche"

Das Zeichen des Jona – Wie lange war Jesus im Grab? /

Buch Dr. Werner Papke

Tabelle – Die echte

"Karwoche" – tabellarische Übersicht über die Woche der Kreuzigung

Waren Abendmahl und

Kreuzigung am selben Tag? / Replik Walter Neumeier 00, 2007-09-11

Die Rekonstruktion des

Gesichts im TG / Morphing-Methode, Dennis Hooper, Zeitschrift

"Profil" vom 1995-01-23

Körperbild auf dem Turiner Grabtuch

ist nicht erklärbar / Studie der nationalen italienischen Energie- und

Umweltagentur. (ENEA)

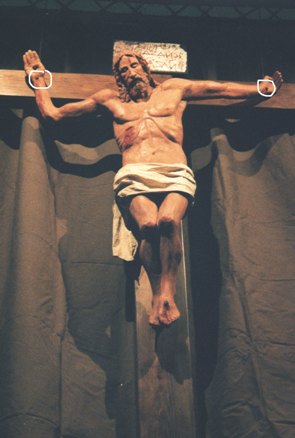

Du weißt, daß ich eifriger Leser Deiner Auslegungen in

"Immanuel" bin. Doch eine Sache beschäftigt mich schon sehr, seit

dem Du ein Bild unseres angeblichen Herrn und Heilands in der Homepage

darstellst. In der Bibel, das zweite Gebot, welches die röm. katholische

Kirche ganz gestrichen hat, steht, daß wir uns kein Bildnis von Gott machen

sollen. Gerne höre ich Deine Meinung darüber, warum dieses Bildnis in

Deiner Homepage vorhanden ist. Heute beim Stöbern im Internet entdecke ich

eine Seite der Katholiken, in der aufgefordert wird, das Bildnis Jesu

unbedingt anzubeten!!! Ich frage mich nun, wenn Katholiken Deine Seite

aufschlagen und das Bild sehen, darin gestärkt werden es anzubeten und

somit Götzendienst betreiben in einer evangelikalen Homepage!!

Herbert-Roeder@t-online.de

Die nun hier im E-mail von H. Röder zitierte Website der

katholische Kirche ist tatsächlich ein typisches Beispiel für die katholische

Reliquienverehrung und Götzenanbetung.

Sie beten die Dämonen an, und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können.

Off 9,20 Und die übrigen der Menschen, die durch

diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer

Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen

und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder

sehen noch hören noch wandeln können. Off 9,20

Und es ist auch vollkommen richtig, dass die katholische Kirche

das zweite der zehn Gebote ihren Mitgliedern bis heute in betrügerischer

Absicht verschweigt. Nachdem es aber dadurch nur mehr neun Gebote wären, hat

man das zehnte Gebot in zwei Gebote aufgeteilt. Und so waren es wieder zehn.

(Siehe auch Diskurs 32: "Kommentar

zur Erklärung "Dominus Jesus" der katholischen Glaubenskongregation.")

Die katholische Kirche hat nun allen Grund, dieses zweite Gebot

zu vertuschen – beten sie doch in der katholischen Maria einen Götzen an und

betreiben in der Anrufung der katholischen "Heiligen" einen Totenkult,

welcher Gott ein Gräuel ist.

Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern wenden.

3Mo 19,31 Ihr sollt euch nicht zu den

Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden; ihr sollt sie nicht aufsuchen,

euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der HERR, euer Gott. 3Mo 19,31;

Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen?

Jes 8,19 Und wenn sie zu euch sagen: Befragt die

Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so

antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die

Lebenden die Toten befragen? Jes 8,19;

Das zweite der zehn Gebote gebietet allen Gläubigen, sich keine

Götzenbilder, keine Abbilder von existierenden Dingen zu machen, um sich vor

ihnen niederzuwerfen und sie anzubeten.

Du sollst dir keinerlei Abbilder machen und sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen.

2Mo 20,3 Du sollst keine andern Götter

haben neben mir. – 20,4 Du sollst dir kein Götzenbild machen,

auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde

oder was in den Wassern unter der Erde ist: 20,5 du sollst dich vor ihnen

nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott,

bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den

Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, 20,6

der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben

und meine Gebote halten. 2Mo 20, 3- 6;

Wenn wir den Text genau lesen, erkennen wir, dass es bei diesem

Gebot nicht darum geht, dass sich die Gläubigen überhaupt keine Bilder machen

dürften. Sicher finden sich auch im Besitz von H. Röder einige Bilder – und

wenn es nur die Fotos seiner Familienmitglieder sein sollten.

Es steht hier auch nicht, dass wir uns "kein Bildnis von Gott machen sollen", wie H.

Röder oben schreibt, ganz im Gegenteil heißt es, "Du sollst keine andern

Götter haben neben mir". Es geht also ganz einfach darum, dass sich die

Menschen keine Götzenbilder machen und diese nicht anbeten und sich

nicht vor ihnen neigen sollen, wie z.B. das dauernde Kniebeugen der Katholiken

in ihrer Kirche vor allen möglichen Figuren und Bildern.

Und diesen Hintergrund

zeigt auch die möglichst originalgetreue Übersetzung dieses Gebotes aus dem

Hebräischen von Martin Buber ganz besonders deutlich:

Nicht mache dir Schnitzgebild, neige dich ihnen nicht,

diene ihnen nicht.

Namen (2Mo) 20,3-6 Nicht sei dir

andere Gottheit mir ins Angesicht. Nicht mache dir Schnitzgebild, – und alle

Gestalt, die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser unter der Erde

ist, neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht, denn ICH dein Gott

bin ein eifernder Gottherr, zuordnend Fehl von Vätern ihnen an Söhnen, am

dritten und vierten Glied, denen die mich hassen, aber Huld tuend ins tausendste

denen die mich lieben, denen die meine Gebote wahren. Namen (2Mo) 20, 3- 6;

Obwohl diese Interpretation also von der Logik und der Realität

her – es hat immer schon Bilder gegeben – nicht in Zweifel zu ziehen ist, kann

hier bei Geschwistern mit einseitiger Hintergrundinformation ein falsches

Grundverständnis auftreten. Unterstützt wird dies auch noch von manchen

Übersetzungen – wie z. B. Elberfelder und King James – welche

am Ende von Vers4 den Satz beenden und im Vers 5 einen neuen Satz beginnen.

Dadurch geht die Zusammengehörigkeit dieser beiden Aussagen verloren und

jeder Satz – insbesondere 2Mo 20,4 – wird fälschlicherweise

als eigenes Gebot isoliert betrachtet.

Elberfelder Bibel:

2Mo 20,4 Du sollst dir kein Götterbild machen,

auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde

oder was in den Wassern unter der Erde ist. –

20,5 Du sollst dich vor

ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. 2Mo 20, 4- 5;

Manche deutsche und englische Übersetzungen (z.B. Luther, Darby) behelfen sich mit einem Doppelpunkt am Ende von Vers 4 um die Zusammengehörigkeit dieser Texte hervorzuheben. Doch die richtige Lesart dieser Passage lautet:

2Mo 20,4 Du sollst dir kein Götterbild

machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der

Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist: 20,5 und dich nicht vor ihnen

niederwerfen und ihnen nicht dienen. 2Mo 20, 4- 5;

Wir sollen uns also kein Bild machen, um uns vor ihm

niederzuwerfen und es anzubeten. Ein Bild, welches nicht angebetet wird und zu

dessen Anbetung nicht aufgefordert wird, ist also kein Götzenbild und

verstößt daher auch nicht gegen das zweite Gebot. Diese Sicht wird aber auch

durch konkrete Beispiele in der Bibel bestätigt.

Alle jene Geschwister welche

meinen, das zweite Gebot würde überhaupt verbieten Bilder oder Skulpturen zu

machen, sei eine Lektüre von 2Mo 25 empfohlen. Dort bekommen die Israeliten den

Auftrag u.a. den Deckel für die Bundeslade zu machen. Und dort heißt es:

Und mache zwei goldene Cherubim; in getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte.

2Mo 25,17 Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem

Gold herstellen: zweieinhalb Ellen sei ihre Länge und anderthalb Ellen ihre

Breite. 25,18 Und mache zwei goldene Cherubim; in getriebener Arbeit sollst

du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte, 25,19 und zwar sollst du

einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem

Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden.

25,20 Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte

mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt

sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. 2Mo

25,17-20;

Hier mussten die Israeliten zwei Cherubim – also zwei

Engel und damit Himmelgestalten – machen. Und der Auftrag kam von Gott

dem Allmächtigen. Es ist also nicht denkbar, dass Gott in 2Mo 20,4-5 ein Gebot

erlässt, in dem Bilder und Skulpturen (Schnitzgebild) grundsätzlich verboten

würde und dann in 2Mo 25,17-20 den Israeliten gebietet, zwei Engel aus

getriebenem Gold zu machen.

Wie so oft im christlichen Glauben, ist nicht das maßgeblich was

wir vor Augen haben, sondern das, was wir im Kopf haben. Und hier kann es

natürlich durchaus Unterschiede geben.

Damit steht aber fest: im zweiten Gebot Gottes ist nicht das "Abbild" das

Kriterium, sondern das "Anbeten". Erst dann, wenn Menschen diesem Bild

dienen und sich vor ihm niederwerfen, sind sie Götzenanbeter und Gott ein

Gräuel. Eine solche Situation finden wir dann ebenfalls beim Volk Israel, in

2Mo 32,1. Mose war bei Gott auf dem Sinai um die zwei Tafeln des Gesetzes zu

empfangen und seine Rückkehr verzögerte sich.

Auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen!

2Mo 32,1 Als nun das Volk sah, daß Mose säumte,

vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sagten zu

ihm: Auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, der

Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, – wir wissen nicht, was

ihm geschehen ist. 2Mo 32, 1;

Obwohl Gott den Israeliten mehr als genug Beweise seiner Gnade

und Freundlichkeit erwiesen hat, hatten sie sehr schnell die Treue zu ihrem Gott

über Bord geworfen und sich einen Götzen gemacht. Interessanterweise ist hier

eine gewisse Ähnlichkeit zum Verhalten der katholischen Kirche in unseren Tagen

zu erkennen.

Auch dort sagte man sich "Auf! Lasst uns einen Götzen machen",

als man per Dogma des "unfehlbaren" Papstes im Jahre 1931 die katholische

Maria zur "Mutter Gottes" und "Himmelskönigin" dekretiert und bald

darauf, im Jahre 1950, auch die "Himmelfahrt der Jungfrau Maria" zum Dogma

erhoben hat.

Damit hatte man in der katholischen Kirche praktisch diese Maria

als "die Muttergottes" in eine hierarchische Ebene über den Sohn, unseren

Herrn erhoben und spricht hinfort von ihm nur mehr als vom "Jesuskind".

Bereits 1854 hatte man ja die "unbefleckte Empfängnis Marias" erfunden –

was sich nicht etwa auf die jungfräuliche Geburt unseres Herrn bezieht, sondern

darauf, dass Anna, die Mutter Marias, nach katholischer Lehre diese

ebenso unbefleckt und jungfräulich und durch den Heiligen Geist empfangen haben

soll, wie Maria den Herrn.

Daher blieb nun als einziger Makel nur mehr der

fehlende Nachweis der leiblichen Himmelfahrt Marias, welcher dann mit dem Dogma

von 1950 endlich auch beseitigt war, sodass der Götze Maria in der katholischen

Kirche dem Sohn Gottes quasi gleichgestellt ist.

(Siehe auch Diskurs 78: "Die

katholische Lehre und die Bibel –

eine Disputation.")

Wir sehen also, dass die katholische Kirche keine Lüge und

keinen Betrug scheut, um ihrem Götzen –

und damit natürlich sich selbst –

zu

Macht und Ruhm zu verhelfen. Und daher wäre es auch durchaus denkbar, dass man

dort eines Tages auf die Idee kommt, den Herrn Jesus als das "Lamm Gottes" –

wie er ja auch in der Schrift bezeichnet wird –

zu verehren und anzubeten.

Würde mich dann H. Röder auffordern, das Bild am Beginn der Startseite von

meinen Schafen und Lämmern auf der Weide auch zu entfernen, weil sonst

irgendwelche Katholiken "darin gestärkt werden es anzubeten"?

Oder wenn wir uns die Stellung des Koran im Islam ansehen: Das heilige Buch der

Muslime wird dort als direkt "vom Himmel herab gegeben" bezeichnet und

verehrt und geküsst. Nachdem nun auch Papst Johannes Paul II. am 14. 5. 1999

bereits den Koran geküsst hat, wäre es durchaus denkbar, dass die katholische

Kirche auch die Bibel verehren und küssen lässt.

Würde H. Röder dann

fordern, dass ich das Bild von einer Bibel auf der Willkommenseite von

Immanuel.at lösche? Und wie wäre es dann mit dem Lesen der Bibel? Dürften wir

das dann nach Meinung der obigen Kommentatoren noch? Oder würden sie dann auch

die Bibel zu einem "falschen Gotteswort" und einem "antichristlichen Buch"

erklären, nur weil sie die katholische Kirche zu einer Reliquie deklariert?

Wie man sieht, führen derartige Ansichten zu vollkommen

falschen Interpretationen. Eine ähnliche Geisteshaltung mögen die Inquisitoren

der katholischen Kirche gehabt haben, als sie unter dem Vorwand, die Kirche vor

Häretikern schützen zu müssen, rechtgläubige Christen verfolgt und gefoltert

haben und wenn diese ihrem Glauben nicht abschwören wollten, sie am

Scheiterhaufen verbrannt haben.

Im Unterschied zur katholischen Lehre, welche

sich auf ihre mündliche und schriftliche Tradition beruft und die Bibel als

zweitrangig erklärt, gründet sich die Lehre der bibeltreuen Christen

ausschließlich auf die Bibel und hier insbesondere auf die Aussagen unseres

Herrn Jesus Christus.

Daher gibt es hier keine unbiblischen Heiligen, Reliquien,

Brotverwandlungen und Götzenverehrungen, sondern wir beten in Geist und

Wahrheit zu Gott dem Allmächtigen und unserem Herrn Jesus Christus.

Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.

Jh 4,21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es

kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, noch in Jerusalem den Vater

anbeten werdet. 4,22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir

kennen, denn das Heil ist aus den Juden. 4,23 Es kommt aber die Stunde und

ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden;

denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. 4,24 Gott ist Geist,

und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jh 4,21-24;

Und wir beten auch nicht öffentlich vor den Leuten und in den

Kirchen, wie das die Heuchler tun. Sie haben bereits ihren Lohn in der

Beachtung, die ihnen die Menschen dadurch zollen. Wir aber gehen zum Beten in

unsere Kammer, schließen die Tür und beten zu unserem Vater im Himmel, der im

Verborgenen ist.

Wir plappern auch nicht und ratschen zehn "Ave Marias" oder

Bittgebete an irgendwelche Heilige herunter, sondern wir sprechen zu unserem

Gott und unserem Herrn Jesus Christus ungekünstelt, aber in Demut und

Aufrichtigkeit, bedanken uns ganz konkret für das, was wir schon erhalten haben

und bitten um das, was wir noch denken zu benötigen.

Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist!

Mt 6,5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie

die Heuchler; denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen

stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage

euch, sie haben ihren Lohn dahin. 6,6 Wenn du aber betest, so geh in deine

Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im

Verborgenen ist! Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.

6,7 Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn

sie meinen, daß sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Mt 6, 5- 7;

Würden wir zum Beten in eine Kirche gehen, würden wir Gefahr

laufen, den echten Tempel Gottes, der wir selbst sind, zu entehren. Gott finden

wir nicht in Kirchen und öffentlichen Gottesdiensten, sondern in unserem Geist

und in der Stille und Abgeschiedenheit unserer Kammer. Wer die Bilder und

Figuren in den Kirchen anbetet, betet Götzen an. Und welchen Zusammenhang haben

wir, als Tempel Gottes, mit den Götzenbildern?

Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, er wird uns Vater sein und wir werden ihm Söhne und Töchter sein.

2Kor 6,16 Und welchen Zusammenhang hat der

Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes;

wie Gott gesagt hat: «Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde

ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.» 6,17 Darum geht aus ihrer

Mitte hinaus und sondert euch ab! spricht der Herr. Und rührt Unreines

nicht an! Und ich werde euch annehmen 6,18 und werde euch Vater

sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der

Allmächtige. 2Kor 6,16-18;

So hat das auch Gottfried Daniel Pomacher, ein

Erweckungsprediger aus dem Wuppertal gesehen, als er sagte:

"Das Christentum besteht nicht in Worten sondern in der Kraft des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Nicht jene sind die Säulen des Tempels, die sich öffentlich in Gebeten mit "Herr, Herr" die Bewunderung ihrer Zuhörer verschaffen, sondern jene, welche zuhause, in ihrem stillen Kämmerlein und ohne einen einzigen Zuhörer, ihre Gebete an den Herrn richten, sind die wahren Träger der Gemeinde."

Und nun spricht das zweite der zehn Gebote davon, dass wir uns

keine Götzenbilder machen sollen. Doch ebenso, wie ein Mensch erst dann

gerettet ist, wenn er zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen ist –

und nicht vorher –

, wird ein Bild (oder ein Mensch, ein Tier / Röm 1,22-23)

erst dann zum Götzen, wenn es angebetet und verehrt wird.

Es heißt daher in

diesem Gebot nicht, dass wir uns überhaupt keine Bilder von den Dingen im

Himmel, auf Erden und unter Wasser machen sollen, sondern dass wir uns keine Bilder

zum Anbeten machen sollen, weil dies Götzendienst wäre. Dass dies in

anderen Religionen und Kirchen geschieht, liegt in der Verantwortlichkeit jener

Menschen, welche sich dazu bekennen und nicht in unserer.

Als bibeltreue Christen beten wir weder Bilder noch Figuren an und beten auch

nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Gebetsintimität unserer Kammer.

Und wie jedes andere Bild kann auch das Bild des Turiner Grabtuchs auf der

Willkommensseite von Immanuel.at nicht gegen das zweite Gebot verstoßen, solange

dort nicht aufgefordert wird dieses Bild zu verehren und anzubeten. Zudem haben

wir dort ganz im Gegenteil als Kommentar zu diesem Bild den ausdrücklichen

Hinweis:

Ob das Turiner Grabtuch echt ist und wie Jesus

Christus tatsächlich ausgesehen hat, ist für uns gläubige Christen völlig

ohne Belang. Wir lieben ihn, weil er unser Herr, Gott und Erlöser ist. Weil er

für uns am Kreuz gestorben ist, um unsere Sünden vor dem Vater zu sühnen. –

Und weil er auferstanden ist und uns damit den Weg gezeigt hat, den auch wir

gehen werden.

Allein aus diesen vier Sätzen könnte auch ein Katholik das

wahre Evangelium erkennen. Wenn er dann in seine Kirche zurückkehrt und dort

weiter die toten "Heiligen" und den Götzen Maria anbetet, wird es ihm nach

der Verheißung des Herrn in Jh 3,36 ergehen:

Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Jh 3,35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles

in seine Hand gegeben. 3,36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben;

wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der

Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jh 3,35-36;

Was nun das von Herbert Röder monierte "Bild unseres

angeblichen Herrn und Heilands" auf dem Turiner Grabtuch betrifft, haben wir

in der Schrift u.a. die Aussage des Johannes, dass er und Petrus das Grab, in

das der Herr gelegt wurde, leer vorfanden und darin nur die Leinentücher liegen

sahen, in welche ihn Josef von Arimathäa drei Tage zuvor eingewickelt hatte (Mt

27,57-61).

Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen.

Jh 20,3 Da ging Petrus hinaus und der andere

Jünger, und sie gingen zu der Gruft. 20,4 Die beiden aber liefen zusammen, und

der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der

Gruft; 20,5 und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher

daliegen; doch ging er nicht hinein. 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm

folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7

und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den

Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen

Ort. 20,8 Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der

Gruft kam, und er sah und glaubte. Jh 20, 3- 8;

Auch das Grabtuch von Turin ist ein Leinentuch, in welchem ein

gekreuzigter Mensch eingewickelt war. Eine objektive Beurteilung darüber finden

wir in der unbestritten weltlich orientierten Online-Enzyklopädie Wikipedia:

Unumstritten ist, dass es sich bei dem Tuch um eine Singularität

handelt, und zwar vor allem durch folgende Eigenschaften:

Die Abbildung ist verzerrungsfrei nach Art einer

fotografischen Projektion auf eine plane Fläche, also kein

Kontaktabdruck. Trotzdem zeigt sie Vorder – und Rückseite der

abgebildeten Person in voller und identischer Größe.

Die Abbildung ist nach Helligkeitsparametern ein Negativ.

Erst neuzeitliche fotografische Technik erlaubt die Umkehrung, die

ein stufenlos abgeschattetes, vollkommen realitätsechtes "Schwarzweißfoto"

ergibt. Die Entstehung durch Malerei ist damit ausgeschlossen.

Die Abbildung zeigt bzw. fingiert einen nach Art

Jesu gekreuzigten Mann mit Spuren von Geißelung, Dornenkrönung,

Annagelung und Brustöffnung. Auffällig ist jedoch, dass die

Details, von der christlichen Ikonografie abweichend, mit den

Ergebnissen moderner archäologischer Forschung übereinstimmen: die

Spuren der Dornenkrone ergeben keinen Kranz, sondern eine Haube (im

Orient war die Dornenhaube üblich und eine Dornenkrone unüblich);

die Hände erscheinen nicht in der Fläche, sondern an der Wurzel

durchbohrt; die Beine müssten am Kreuz seitlich angewinkelt, nicht

ausgestreckt gewesen sein.

Auszug aus Wikipedia-Turiner

Grabtuch

Auf den Augen des Menschen sind Abdrücke von Münzen aus

der Zeit des Pontius Pilatus zu erkennen. Ebenso spricht die Pollenanalyse

für eine Datierung zur Zeit Jesu, die Radio-Carbon-Methode kann für eine

Datierung nicht benutzt werden, da das Tuch öfters Bränden ausgesetzt war,

welche den Carbonwert verändert haben.

Diese konnte bis jetzt noch nicht endgültig verneint

werden, alle Versuche, das Tuch ins Mittelalter zu datieren, sind

gescheitert.

Auszug aus http:/www.theologiewiki.de/Turiner_Grabtuch

Nach dem Urteil der Fachleute, welche sich seit Jahrzehnten mit

der wissenschaftlichen Untersuchung des Turiner Grabtuches befasst haben, kann

also die Echtheit des Tuches bisher nicht verneint werden. Man würde sich

wünschen, dass es im Zusammenhang mit der Schöpfungslehre auch einen ähnlich

objektiven wissenschaftlichen Befund geben würde.

Die Behauptung zu Beginn dieser Untersuchungen, dass es sich hier um eine zwar

großartig ausgeführte, aber dennoch um eine Malerei handeln würde, konnte

durch die aktuellsten fototechnischen Methoden nunmehr ohne Zweifel widerlegt

werden. Auch die oftmals zitierte Datierung des Tuches ins Mittelalter anhand

der 14C-Datierung (Radiokarbonmethode/"Kurzzeituhr") hat sich

aufgrund der Brandeinwirkungen auf dem Tuch als unbrauchbar erwiesen.

Was zudem die Glaubwürdigkeit des Turiner Grabtuches in hohem Ausmaß stützt,

ist einerseits der Umstand, dass die Christusbilder der vergangenen Jahrhunderte

die Wunden von den Nägeln an den Händen in der Handfläche (Handteller)

abbildeten, während das Turiner Grabtuch diese Wundmale in der Handwurzel

aufweist.

Dies ist aber auch genau jene Position, welche in der modernen

archäologischen Forschung bei Ausgrabungen von gekreuzigten Menschen aus dieser

Zeit vorgefunden wurde. Andererseits haben die Münzexperten Prof. Filas

(Chicago) und Prof. Whanger (Durham) die beiden Münzabdrücke auf den Augen als

Prokuratorenmünzen identifiziert.

Sie stammen von einer Kupfermünze,

die Pilatus zwischen 28 und 30 n. Chr. prägen ließ und die nach der

Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nicht mehr im Umlauf war. Diese ist in

mehreren Prägungen bekannt und trägt die Inschrift "TIBERIOU KAISEROS"

(Kaiser Tiberius). Nur Anno 29 unterlief dem Münzmeister ein Fehler.

Er schrieb

KAISEROS mit C anstatt eines K. Genau jene seltenen Münzen sind es, deren

Abdrücke auf dem Grabtuch eindeutig identifiziert werden konnten.

Prokuratorenmünze: Rechts die rekonstruierte

Inschrift UCAI und der Hirtenstab

(aus https://www.huinfo.at/grabtuch/default.html)

Lässt man einmal die für die Wissenschaft unerklärbare

Entstehung dieses Abbildes außer Betracht, könnten alle diese Einzelheiten –

die Abdrücke auf den Augen von Münzen aus der Zeit des Pontius Pilatus, die

Spuren von Geißelung, die Wunden von den Nägeln und die Wunde in der Brust –

im Prinzip auch von einem anderen Gekreuzigten aus der Zeit um etwa 30 unserer

Zeitrechnung stammen.

Was allerdings kaum bei einem von Pilatus gekreuzigten

Verbrecher zu erwarten ist, ist eine Dornenhaube. Dabei geht es hier gar nicht

so sehr um den Fakt, dass man im Orient auf den Christusbildern üblicherweise

eine Dornenhaube abbildete und keinen Dornenkranz wie in westlichen Ländern,

und das Turiner Grabtuch ebenfalls eine Dornenhaube aufweist, sondern es geht

viel mehr um die biblische Tatsache, dass Jesus Christus diese "Krone" von

den römischen Soldaten deshalb aufgesetzt wurde, um ihn zu verhöhnen, weil er

sagte, er sei der König der Juden.

Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es.

Mt 27,11 Jesus aber wurde dem Statthalter

vorgeführt. Und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König

der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es. Mt 27,11;

Jesus wurde von den Hohenpriestern und Ältesten mit der

Begründung an Pontius Pilatus ausgeliefert, dass er von sich behauptete, der

König der Juden zu sein. Und als Pilatus ihn verhörte und keine Schuld an ihm

fand, wollte er ihn wieder freigeben. Doch die Juden schrien und drohten sogar

Pilatus, er sei kein Freund des Kaisers, wenn er Jesus wieder freigeben würde.

Die Juden aber schrien und sagten: jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.

Jh 19,12 Daraufhin suchte Pilatus ihn loszugeben. Die

Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers

Freund nicht; jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem

Kaiser. Jh 19,12;

Die Aussage des Herrn, er sei der König der Juden und der Hass

der Juden auf diesen Jesus von Nazareth war also der offizielle Grund, warum

Pilatus ihn zum Tod am Kreuz verurteilt hat. Als Jesus dann den Soldaten

übergeben wurde, geißelten und verspotteten sie ihn, indem sie ihm einen

scharlachroten Mantel umhängten, eine Dornenhaube flochten und ihm auf das

Haupt setzten und dann vor ihm auf die Knie fielen und riefen: Sei gegrüßt,

König der Juden.

Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden!

Mt 27,27 Dann nahmen die Soldaten des Statthalters

Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar; 27,28 und

sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. 27,29 Und

sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm

ein Rohr in seine Rechte; und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten

ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! 27,30 Und sie spien ihn an,

nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. 27,31 Und als sie ihn verspottet

hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an; und

sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Mt 27,27-31;

Und genau das ist nun der springende Punkt: Nachdem eine

künstliche Herstellung des Turiner Grabtuchs aufgrund der oben zitierten

wissenschaftlichen Befunde nicht nachgewiesen werden kann und man die

Identifikation mit Jesus von Nazareth nicht wahrhaben will, bleibt aufgrund der

Indizien nur die Alternative, dass es sich hierbei um einen anderen gekreuzigten

Menschen aus der Regierungszeit des Pilatus handeln würde.

Doch es ist so gut wie ausgeschlossen, dass irgendein gekreuzigter Verbrecher der damaligen Zeit

als "König der Juden" verhöhnt und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt worden

wäre, wie es das Turiner Grabtuch zeigt. So gesehen wäre also gerade diese

Verhöhnung des Sohnes Gottes durch die römischen Soldaten, Jahrtausende

später für die ungläubige Welt zum historischen Nachweis für seine Existenz,

seinen Tod und seine Auferstehung geworden.

Ein ungelöstes Problem war lange Zeit die Tatsache, dass sich die Abbildung

verzerrungsfrei nach Art einer fotografischen Projektion auf eine plane Fläche

darstellt und somit kein Kontaktabdruck sein kann. Trotzdem zeigt sie Vorder‒

und Rückseite der abgebildeten Person in voller und identischer Größe.

Bei

jedem Kontaktabdruck müssten die Umrisse des Bildes verzerrt sein, weil durch

die Topologie des menschlichen Körpers z.B. die Seitenabdrücke des Gesichts

auf dem dann plan aufgelegten Tuch das Gesicht verbreitert darstellen würden.

Dies hat eine Forschungsgruppe um John Jackson, Professor für theoretische

Physik aus Colorado Springs, untersucht, welcher Mitglieder aus so bedeutenden

Institutionen wie der NASA, dem Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, der

Wright Patterson Air Force Base, IBM, dem Santa Barbara Research Center, der

N.U.T.E.K., dem Sandia National Laboratory in New Mexico, der Nuclear Technology

Corp., der Lockheed Missiles and Space Corp., dem Los Alamos National Laboratory

und anderer angehörten.

Die Entwicklung der Computer-Bildanalyse-Technologie

brachte Jackson auf die Idee, diese Technik auch am Turiner Grabtuch

auszuprobieren.

Er interessierte Donald Devan vom Informations Science Institute in Santa

Barbara und Dr. Eric Jumper, einen Air Force Officer und Physiker für das Tuch.

In jeder freien Minute studierten nun Jackson, Jumper und weitere

Wissenschaftler Grabtuchfotos, die 1931 und 1973 gemacht worden waren.

Sie

untersuchten die Bilder mit dem VP-8-Bildanalysator, einem hochentwickelten

Gerät, das die Bildintensität in ein vertikales Relief umwandeln kann. Zu

ihrer Überraschung fanden sie, daß das Bild auf dem Tuch genaue

dreidimensionale Daten enthält, was bei herkömmlichen Photographien und

Gemälden nicht der Fall ist. Mittels der Computerdaten konnten sie ein

dreidimensionales Modell des Abbildes konstruieren.

(...) es ergaben sich weitere spektakuläre Ergebnisse. Eine

unbekannte Strahlung als Auslöser der Bildentstehung war die einzige

Theorie, die nach all den neuen Forschungsergebnissen stand hielt, und Prof.

Jackson brachte den Knüller: die Kollaps- oder Tuchzusammenfall-Hypothese.

Die Auswertung sämtlicher 1978 und früher sowie später gewonnener Daten

schien nur noch eine Möglichkeit zuzulassen:

Im Moment der Strahlung fiel die auf dem Körper liegende Tuchhälfte in die

Region hinunter, in der einen Moment zuvor noch der Körper gelegen hatte.

Die Bildspuren entwickelten sich genau zu dem Zeitpunkt, als diese Strahlung

auftrat und das Tuch zusammenzusinken begann. Das hatte auf dem Bild

Verzerrungen und Nichtübereinstimmungen von Körper- und Bildmerkmalen

sowie den Blutflecken zur Folge sowie die Abwesenheit von Seitenbildern. Die

Ränder von Auge und Wange z.B. scheinen nach aussen ins Leere zu gleiten.

Diese Merkmale – die Verzerrungen, Nichtübereinstimmungen und das

Verschwimmen der Seitenbilder – waren Ergebnisse der Forschungen von

Wissenschaftlern auf den Gebieten der Medizin, Anatomie, Bildanalyse und

zahlreicher anderer, und diese Ergebnisse ergaben erst durch Jacksons

Kollaps-Hypothese einen Sinn. Dieses Konzept eines in die darunterliegende

Körperregion hineinfallenden Tuches mit gleichzeitiger Entstehung des

Bildes erfordert im wesentlichen folgende Annahmen:

o Der Körper wurde mechanisch "durchlässig"

für sein physikalisches Umfeld – oder er verschwand im Augenblick –

oder er wurde in Energie verwandelt.

o Es muss einen Auslöser gegeben haben, der

das Verschwinden des Körpers bewirkte und gleichzeitig den Niederfall des

Tuches in die nun leere Körperregion als "Bild" aufzeichnete.

Es ist bislang absolut unklar, welcher physikalischer Natur

dieser Auslöser gewesen sein könnte. Was (oder wer?) könnte einen solchen

Prozess verursacht oder durchgeführt haben, von dem wir zumindest wissen,

dass er aus einer Art Strahlung resultierte? Es gibt drei Möglichkeiten:

o Ein übernatürlicher, göttlich bewirkter

Vorgang = ein für uns unerklärbares Wunder.

o Ein wissenschaftlich erklärbarer Vorgang

von uns noch unbekannter Natur.

o Ein wissenschaftlich erklärbarer

technologischer Eingriff durch eine fremde, uns überlegene Intelligenz.

Jackson selbst sagte zu diesem überraschenden

Forschungsergebnis: "Als Physiker gebe ich zu, dass auch ich meine

Schwierigkeiten habe mit diesem Konzept, doch ich weiss auch, dass wir

Wissenschaftler bereit sein müssen, unsere heiligsten Prinzipien

umzustürzen, falls die Beobachtungen das erfordern... Manche Forscher und

Laien nehmen stillschweigend an, dass es wohl noch eine verborgene Seite der

Natur gebe, die bislang nicht beobachtet oder studiert wurde von der

modernen Wissenschaft, oder die sich, aus welchem Grund auch immer, zum

ersten Mal zeigte, als das Tuchbild entstand. Natürlich kann man leicht

behaupten, dass das Bild auf dem Tuch durch einen einzigartigen, sich nicht

wiederholenden Prozess gebildet wurde. Vielleicht war es so. Doch das würde

die Diskussion von jeder wissenschaftlichen Untersuchung entfernen, weil

Wissenschaftlichkeit sich durch den Begriff der empirischen Wiederholbarkeit

auszeichnet."

Durch einen unbekannten Eingriff wurde durch eine noch unbekannte Strahlung

gleichzeitig der Körper entweder physikalisch durchlässig oder im

Augenblick entfernt oder in Energie verwandelt sowie durch diesen Prozess

die Zellulose der Faserspitzen des Tuches über und unter dem Körper

verändert, so dass eine Art Bild entstand, eine Art Verbrennung oder

Versengung. Hier wird die High Tech-Grabtuchforschung interessant für die

Exegeten, die meinen, die mysteriöse Auferstehung sei der verursachende

Faktor gewesen. Wo die kirchliche Neugierde aufhört, fängt jedoch die

wissenschaftliche erst richtig an. Und unter diesem Aspekt wird das Turiner

Grabtuch auch für die Paläo-SETI-Forschung interessant:

Da der im Tuch liegende Körper definitiv tot war und sich z.Z. der

Bildentstehung und des rätselhaften Strahlungsvorganges bereits in

Leichenstarre befand (was eines der sichersten Ergebnisse von hundert Jahren

Grabtuchforschung ist und über das sich die Mediziner völlig einig sind),

ergibt sich eine wichtige Frage: Wer war der Verursacher dieses Prozesses?

Was ist eher vorstellbar: ein übernatürliches Wunder, ausgeführt durch

einen toten Körper in Leichenstarre – oder ein kontrollierter Eingriff,

durchgeführt durch einen uns unbekannten Verursacher mittels Strahlung, die

das Verschwinden oder physikalisch "durchlässig" werden des toten

Körpers zur Folge (oder zum Ziel?) hatte?

Auszug aus der Website Das Turiner Grabtuch

Der Hauptgrund, warum nun halbwegs objektive weltliche

Wissenschaftler das Abbild im Turiner Grabtuch nicht als Falsifikat einstufen

können, ist die Unmöglichkeit, die Art und den Hintergrund seiner Entstehung

wissenschaftlich empirisch nachzuweisen. Eine Problemstellung, welche wir, als

bibelkundige Christen möglicherweise aufklären könnten.

In 1Kor 15,51-53

schreibt Paulus den Korinthern über die Auferweckung der Toten bei der

Wiederkunft des Herrn und er vertraut ihnen ein Geheimnis an:

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: wir werden alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick.

1Kor 15,51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:

Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,

15,52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn

posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein,

und wir werden verwandelt werden. 15,53 Denn dieses Vergängliche muß

Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.

1Kor 15,51-53;

Wie Paulus schreibt, werden die Toten in Christus bei der

Wiederkunft des Herrn zur Entrückung auferweckt und in einem Nu, in einem

Augenblick, verwandelt werden und unvergänglich sein. Auf diese Verwandlung

bezieht er sich dann auch im seinem zweiten Brief an die Korinther, wo er

gesteht:

Wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden.

2Kor 5,1 Denn wir wissen, daß, wenn unser

irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit

Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. 5,2 Denn in diesem freilich

seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel

überkleidet zu werden, 5,3 insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden

werden. 5,4 Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil

wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das

Sterbliche verschlungen werde vom Leben. 2Kor 5, 1- 4;

Und hier schreibt Paulus, dass er sich danach sehnt noch

lebendig mit der "Behausung aus dem Himmel" –

dem Geistleib –

überkleidet

zu werden, anstatt zuerst zu sterben –

also entkleidet – und erst

später, bei der Wiederkunft des Herrn, auferweckt und zur Gleichgestalt mit

dessen Leib der Herrlichkeit überkleidet zu werden.

(Siehe auch Exkurs 07: "Der

Auferstehungsleib")

Christus wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit.

Phil 3,20 Denn unser Bürgerrecht ist in den

Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten,

3,21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit

seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag,

auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Phil 3,20-21;

Wie nun Johannes weiter oben, in Jh 20,3-8 berichtet, war zu dem

Zeitpunkt, als er und Petrus das leere Grab mit den Leinentüchern vorfanden,

auch Maria Magdalena mit ihnen. Erst als die beiden dann gegangen waren, wagte

auch sie einen Blick in die Gruft.

Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.

Jh 20,11 Maria aber stand draußen bei der Gruft

und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft 20,12

und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen

bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 20,13 Und jene sagen zu ihr:

Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und

ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.

20,14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus

dastehen; und sie wußte nicht, daß es Jesus war. 20,15 Jesus spricht zu

ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der

Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn

hingelegt hast! Und ich werde ihn wegholen. 20,16 Jesus spricht zu ihr:

Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni! das heißt

Lehrer.

20,17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht

aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen:

Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott!

20,18 Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, daß sie den Herrn

gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Jh 20,11-18;

Maria Magdalena sah hier den Herrn, drei Tage nach seinem Tod,

unmittelbar nach seiner Auferweckung von den Toten. Und er hatte jenen "Leib

der Herrlichkeit" –

also den Geistleib –

, den Paulus weiter oben, in Phil

3,21 beschrieben hat. Darauf deutet auch die ausdrückliche Aufforderung des

Herrn an Maria Magdalena, dass sie ihn nicht berühren darf, weil er noch nicht

beim Vater im Himmel war.

Erst nachdem er nach seiner Auferweckung in den

Himmel zum Vater aufgefahren war, und dann, in seiner Auferstehung, mit

dem Auferstehungsleib wieder körperlich auf die Erde zurückkehrte um die

Jünger zu treffen, hatte er keinerlei Bedenken mehr sich von den Jüngern

berühren zu lassen. Im Gegenteil, er zeigte ihnen, dass sein Körper aus

Fleisch und Knochen bestand und er hat sogar Fisch gegessen und etwas getrunken,

um die Befürchtung der Jünger, er sei ein Geist, auszuräumen.

Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen.

Lk 24,36 Als sie aber davon redeten, trat er

selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 24,37

Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist.

24,38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen

solche Gedanken in euer Herz?

24,39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an

und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich

sie habe. 24,40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und

Füße.

24,41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach

er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 24,42 Und sie legten ihm ein Stück

gebratenen Fisch vor. 24,43 Und er nahm es und aß vor ihnen. Lk

24,36-43;

Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite.

Jh 20,26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger

abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die

Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei

mit euch! 20,27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und

sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und

sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Jh 20,26-27;

(Siehe auch das Kapitel 12: "Die

Auferstehung")

Der tote Körper des Herrn lag also drei Tage im Grab, während

sein Geist im Totenreich war und dort den Geistern der Toten – also allen

Menschen, die seit Anbeginn der Welt gelebt haben und gestorben sind – das Evangelium verkündet hat.

Der Menschensohn war drei Tage und Nächte im Schoß der Erde.

Mt 12,38 Da fingen einige von den Schriftgelehrten

und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen

von dir sehen. 12,39 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und

abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen

gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. 12,40 Denn

wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der

Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Mt

12,38-40;

Er ist auch hinabgefahren in die Tiefen der Erde.

Eph 4,8 Darum heißt es (Psalm 68,19): »Er ist

aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen

Gaben gegeben.« 4,9 Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes,

als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? 4,10 Der

hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel,

damit er alles erfülle. Eph 4, 8-10;

Den Toten wurde das Evangelium verkündigt.

1Ptr 4,6 Denn dazu ist auch den Toten das

Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im

Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. 1Ptr 4, 6;

(Siehe auch Exkurs 09: "Das

Paradies.")

Wir haben hier nicht nur die dezidierte Aussage, dass der Herr

nach seinem Tod in die Tiefen der Erde, ins Totenreich hinabgefahren ist,

sondern auch die Erklärung dafür, was er in dieser Zeit im Totenreich getan

hat: Wie auch zu seinen Lebzeiten den Lebenden, hat er nun, als Toter, den Toten

im Totenreich, die vor seiner irdischen Existenz gestorben sind, das Evangelium

verkündigt und ihnen die Rettung aus Gnade angeboten.

Am dritten Tage ist er

dann aus dem Totenreich zurückgekehrt und der Geist des Lebens von Gott ist in

seinen Körper gekommen und er wurde auferweckt.

Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und wir haben mit ihm gegessen, nachdem er auferstanden war.

Apg 10,38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit

Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle

heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 10,39 Und

wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in

Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz

hängten. 10,40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt [egeiren]

und ihn sichtbar werden lassen, 10,41 nicht dem ganzen Volk, sondern

den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und

getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden [anastenai]

war. Apg 10,38-41;

(Siehe auch Kapitel 12: "Auferweckung

und Auferstehung.")

Wir haben für diesen Vorgang der Auferweckung auch ein sehr

guten Beispiel in der Offenbarung. Die zwei Zeugen Gottes, denen von Gott

Vollmacht gegeben wurde, 1260 Tage zu weissagen und während dieser Zeit den

Himmel zu verschließen und die Erde mit jeder Plage zu schlagen sooft sie nur

wollten, werden am Ende ihrer Zeit vom Tier aus dem Meer, dem dämonischen

Antichristen, getötet werden.

Und ihre Leichname werden auf den Straßen

Jerusalems liegen und die Menschen werden sich freuen, dass sie endlich diese

Propheten die sie quälten losgeworden sind und werden feiern und verhindern,

dass die Leichname begraben werden. Doch nach dreieinhalb Tagen geschieht

Folgendes:

Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie.

Off 11,11 Und nach den drei Tagen und einem

halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf

ihre Füße; und große Furcht befiel die, welche sie schauten. 11,12 Und sie

hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und

sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.

Off 11,11-12;

Diese zwei Zeugen Gottes werden also nach dreieinhalb Tagen von

den Toten auferweckt (überkleidet) und in den Himmel entrückt. Das ist aber

nun genau jener Vorgang, welcher uns auch hier weiter oben von den Aposteln im

Zusammenhang mit der Auferweckung des Herrn berichtet wird.

Und eben dieser

Vorgang der Auferweckung, in dem der Geist des Lebens von Gott den Körper des

Herrn verwandelte (überkleidete), könnte nun die Ursache für den ansonsten

völlig unerklärbaren Abdruck des Körpers auf dem Turiner Grabtuch sein.

Leider wird aber die Wissenschaft diese Argumentation als unwissenschaftlich

zurückweisen und lieber weiterhin in Ungewissheit verharren. Obwohl man das

jetzt nur zur Kenntnis nehmen kann, weil eben Weltmenschen keinen Glauben und

schon gar keine Ahnung von der Bibel haben, ist das bei gläubigen

Christenmenschen etwas anders.

Wer als Christ derartige Möglichkeiten nicht in Betracht zieht und sie, wie im eingangs zitierten Beitrag auf der Website Bibelkreis.ch, a priori als "antichristlich" und "lästerlich" abqualifiziert, dokumentiert damit seine Oberflächlichkeit und seine Unkenntnis

der Schrift und man muss daher davon ausgehen, dass auch seine übrigen Glaubensinhalte nicht biblisch fundiert sind.

In Ihrem letzten Diskurs "Das Turiner Grabtuch"

ist es Ihnen dankenswerterweise gelungen, alle gegenwärtig relevanten

Fakten zu diesem Thema zusammenzufassen und mit den diesbezüglichen

biblischen Aussagen zusammenzuführen. Damit ist dieses Dokument

ausgesprochen hilfreich bei der Diskussion und der realistischen Beurteilung

dieses Problemkreises.

Was jedoch in Ihrer Arbeit leider nicht näher behandelt wird, ist die

Tatsache, dass Johannes in Jh 20,5-7 drei Mal von "Leinentüchern"

– also Plural – spricht und mit dem Turiner Grabtuch ja nur ein einziges

Leinentuch vorliegt. Auch weist der Evangelist in Jh 20,7 auf ein

Schweißtuch hin, das Jesus auf seinem Haupt hatte und welches zum Zeitpunkt

als Petrus und Johannes das Grab besuchten, zusammengewickelt an einem

besonderen Ort lag. Wenn also das Schweißtuch um den Kopf des Toten

gewickelt war, müsste bei der Auferstehung die Abbildung des Angesichts auf

dem Schweißtuch erfolgt sein und nicht auf dem Grabtuch.

W.Niemetz@gmx.de

Schönen Dank für diesen Hinweis, er ist durchaus berechtigt

und zeugt von außerordentlicher Aufmerksamkeit. Der Umstand, dass diese

Schriftaussagen im obigen Diskurs nicht zur Sprache kamen, ist wahrscheinlich

darauf zurückzuführen, dass es bisher meines Wissens keinen Ausleger gegeben

hat, der auf diese Details bei diesem speziellen Thema eingegangen wäre und sie

somit offensichtlich auch mir entgangen sind.

Allerdings ist anzumerken, dass nur Johannes diese Leinentücher erwähnt, während alle drei anderen

Evangelisten nur von einem Leinentuch sprechen, wie die nachfolgenden Texte

zeigen.

Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch.

Mt 27,57 Als es aber Abend geworden war, kam ein

reicher Mann von Arimathäa, mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger

Jesu war. 27,58 Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl

Pilatus, den Leib zu übergeben. 27,59 Und Josef nahm den Leib und wickelte

ihn in ein reines Leinentuch 27,60 und legte ihn in seine neue Gruft,

die er in den Felsen ausgehauen hatte; und er wälzte einen großen Stein

an die Tür der Gruft und ging weg. 27,61 Es waren aber dort Maria Magdalena

und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Mt 27,57-61;

Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch.

Mk 15,42 Und als es schon Abend geworden war – es

war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat – 15,43 kam Josef von Arimathäa,

ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er

wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. 15,44 Pilatus aber

wunderte sich, daß er schon gestorben sein sollte; und er rief den Hauptmann

herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. 15,45 Und als er es von

dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. 15,46 Und der kaufte feines

Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte

ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein

an die Tür der Gruft. 15,47 Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des

Joses, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Mk 15,42-47;

Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch.

Lk 23,50 Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der

ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann 23,51 – dieser hatte nicht

eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat – von Arimathäa, einer Stadt der

Juden, der das Reich Gottes erwartete; 23,52 dieser ging hin zu Pilatus und bat

um den Leib Jesu. 23,53 Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in

ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin

noch nie jemand gelegen hatte. 23,54 Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach

an. 23,55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen

waren, und besahen die Gruft, und wie sein Leib hineingelegt wurde. Lk 23,50-55;

Nun sind aber die Berichte der drei Synoptiker – im Unterschied

zum Johannesevangelium – keine direkten Augenzeugenberichte, sondern stützen

sich auf Aussagen von Zeitzeugen aus zweiter oder dritter Hand. Daher kommt dem

Evangelium des Johannes hier ein besonderer Stellenwert zu und man muss seine

Aussagen zu diesem Thema genau prüfen. Wir wollen daher versuchen, diesen Text

zu hinterfragen und sehen uns noch einmal die betreffende Schriftstelle an:

Simon Petrus sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, an einem besonderen Ort.

Jh 20,1 An dem ersten Wochentag aber kommt Maria

Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der

Gruft weggenommen. 20,2 Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem

anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn

aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

20,3 Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft.

20,4 Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus,

schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft; 20,5 und als er sich

vornüberbückt, sieht er die Leinentücher daliegen; doch ging er nicht

hinein. 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in

die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7 und das

Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern

liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 20,8 Da

ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah

und glaubte. 20,9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß er aus den

Toten auferstehen mußte. 20,10 Da gingen nun die Jünger wieder heim. Jh 20,

1-10;

Wenn Johannes hier von Leinentüchern –

also Plural – schreibt, kann das m. E. zwei Gründe haben. Es war bei Bestattungen im damaligen Israel durchaus nicht üblich den Toten in nur einem einzigen großen Leichentuch zu

bestatten. Derart große Tücher – das Turiner Grabtuch misst in der Länge 4,36

m und in der Breite 1,10 m – waren doch relativ kostspielig und eine

Durchschnittfamilie konnte oder wollte sich das wahrscheinlich nicht leisten.

Einen Beweis dafür finden wir in der Schrift bei der Auferweckung des Lazarus

durch den Herrn:

Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt.

Jh 11,41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber

hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast.

11,42 Ich aber wußte, daß du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge

willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, daß du mich

gesandt hast. 11,43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme:

Lazarus, komm heraus! 11,44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und

Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem

Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und laßt ihn

gehen! Jh 11,41-44;

Lazarus war also mit (mehreren) Grabtüchern an Füßen und

Händen umwickelt. Das war die übliche und damals allgemein bekannte

Vorgangsweise bei mosaischen Bestattungen. Und als nun Johannes oben, in Jh

20,5, vornübergebückt in die Gruft hineinblickte ohne gleich hinein zu gehen,

sah er dort "Leinentücher" liegen.

Beide, Petrus und Johannes sind dann, als sie das leere Grab gesehen hatten, gleich wieder gegangen ohne sich die Tücher näher anzusehen. Der Grund für dieses Zögern beim Hineingehen und das

schnellen Verlassen des Grabes liegt in den strengen Vorschriften des mosaischen

Gesetzes, nach welchem das Berühren von Gegenständen eines Toten – ja selbst

das Betreten eines Grabes, in dem ein Toter liegt – den Gläubigen verunreinigt

und danach entsündigt werden muss.

Es ist daher durchaus plausibel, dass Johannes durch die oberflächliche Betrachtung von der Annahme ausging, es wären – wie üblich – mehrere Tücher auf einem Haufen gelegen obwohl es sich

tatsächlich nur um ein Tuch handelte das dort lag.

Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, dass es tatsächlich mehrere

Grabtücher gewesen sind. Es könnte der tote Körper in das lange Grabtuch der

Länge nach eingehüllt und dann darüber mit mehreren kleineren Tüchern in der

Breite umwickelt worden sein. Dies ist zwar unwahrscheinlich, wie wir gleich

weiter unten sehen werden, aber auch in diesem Fall müsste der Effekt der

Abbildung auf dem Grabtuch bei der Auferweckung derselbe gewesen sein, wie wenn

der Körper nur in das großes Leinentuch eingeschlagen gewesen wäre.

Wenn wir nun die Grablegung Christi mit der damals – und teilweise bis heute –

im Judentum gebotenen und gepflogenen Bestattung vergleichen, so ist zu

erkennen, dass es sich beim Tod des Herrn keinesfalls um eine gesetzeskonforme

rituelle Bestattung handelte. Der mosaische Ritus schreibt z. B. vor, dass der

Tote gewaschen wird und die sterbliche Hülle dann in Leinentücher gewickelt

wird. Wenn das Turiner Grabtuch echt ist, wurde beides unterlassen.

Die

mannigfachen Blutspuren auf dem Grabtuch lassen erkennen, dass der Tote nicht

gewaschen wurde und auch das bloße Einschlagen in ein Leinentuch anstelle des

Einwickelns wirft die Frage auf, warum Josef von Arimathäa dies alles

verabsäumt haben sollte. Um hier ein besseres Verständnis für die Situation

zu bekommen, müssen wir uns daher etwas näher mit der Person des Josef von

Arimathäa und den damaligen Begleitumständen auseinandersetzen.

Josef war aus Arimathäa, dem heutigen Rentis nordöstlich von Lydda, einer

Kleinstadt in der Nähe von Tel Aviv. Er war ein angesehener Ratsherr (Mk 15,43;

Lk 23,50) und somit Mitglied des Hohen Rates. Er war ein reicher Mann (Mt

27,57), der selbst auch das Reich Gottes erwartete (Mk 15,43) und er hatte dem

Urteil des Hohen Rates, Jesus von Nazareth an die Römer zur Kreuzigung

auszuliefern, nicht zugestimmt (Lk 23,51), weil er –

obwohl Mitglied des Hohen

Rates –

selbst auch ein Jünger Jesu war (Mt 27,57).

Der Tag der Kreuzigung war ein Rüsttag. Das ist der Tag vor einem jüdischen

Feiertag, also entweder vor dem wöchentlichen Sabbat, dann wäre es der

Freitag, oder wie in diesem Fall (Jh 19,31), vor dem jährlichen, dem "Großen

Sabbat" (Schabbat haGadol), der an keinen festen Wochentag, sondern an das

Datum (14. Nisan) gebunden war.

Eine weitere Besonderheit der jüdischen Tageseinteilung war der Beginn eines

24 Stunden-Tages nicht um Null Uhr, wie das heute üblich ist, sondern der

Tagesanfang war bei Sonnenuntergang. Die Stundenzählung begann daher um 18 Uhr

mit der Nacht (Vorabend), die dann zwölf Stunden bis sechs Uhr früh dauerte.

Und um sechs Uhr früh begann der Tag und währte 12 Stunden bis 18 Uhr abends.

Und so sind nun auch die Zeitangaben in den biblischen Berichten über

die Kreuzigung zu verstehen.

Der Tod Jesu am Kreuz.

Mk 15,24 Und sie kreuzigen ihn. Und sie verteilen

seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte.

15,25 Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. 15,26 Und

die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben: Der König der

Juden. 15,27 Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und

einen zu seiner Linken. 15,28 (0) 15,29 Und die Vorübergehenden lästerten ihn,

schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha! Der du den Tempel abbrichst und in drei

Tagen aufbaust, 15,30 rette dich selbst, und steige herab vom Kreuz! 15,31

Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander

und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 15,32

Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen

und glauben! Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. 15,33 Und in

der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten

Stunde; 15,34 und in der neunten Stunde schrie Jesus mit

lauter Stimme: Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?

was übersetzt ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

15,35 Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia.

15,36 Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr,

gab ihm zu trinken und sprach: Halt, laßt uns sehen, ob Elia kommt,

ihn herabzunehmen! 15,37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus

und verschied. Mk 15,24-37;

In der dritten Stunde dieses Tages – also um neun Uhr –

kreuzigten sie ihn und in der sechsten Stunde – um 12 Uhr Mittag – kam

eine Finsternis über das ganze Land und in der neunten Stunde – also

um 15 Uhr an diesem Tag – verschied der Herr am Kreuz. Josef von Arimathäa

hatte nun ein Felsengrab in Jerusalem in seinem Besitz, welches er für seine

eigene Bestattung gekauft hatte. Und er hatte sich entschlossen, den Herrn vom Kreuz

zu holen und ihn in dieses noch unbenützte Grab zu legen.

Doch damit begann jetzt für Josef von Arimathäa ein Wettlauf mit der Zeit.

Damit er den Herrn vom Kreuz nehmen durfte, musste er zuerst die Genehmigung von

Pilatus einholen. Dieser wieder ließ zuvor den Hauptmann kommen, welcher die

Soldaten auf der Schädelstätte (Golgatha) befehligte (Mt 27,54; Mk 15,44-45),

um ihn zu befragen ob denn der Nazarener tatsächlich schon tot sei. Als das

bestätigt wurde, schenkte Pilatus dem Josef den Leichnam. Josef hat dann in der

Stadt das Leinentuch und das Schweißtuch gekauft (Mk 15,46) und musste auch

noch Knechte aufnehmen, um den Toten vom Kreuz herabzunehmen und zum Felsengrab

zu transportieren.

Die Zeitnot, in welcher sich Josef befand, war auf den Umstand zurückzuführen,

dass um 18 Uhr der Große Sabbat begann, an dem die Juden keinerlei Arbeit

verrichten und schon gar keine Totenbestattung durchführen durften. Er hatte

also etwa drei Stunden Zeit, wovon der Gang in die Stadt zu Pilatus wegen der

Erlaubnis der Kreuzabnahme, die Beschaffung der Leinentücher, die Aufnahme von

Knechten und der Rückweg nach Golgatha sowie die Kreuzabnahme selbst und der

Transport, mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits den größten Teil dieser Zeit

in Anspruch genommen hatten, sodass für die Bestattung selbst nicht mehr viel

Zeit blieb.

Und nachdem das Berühren eines Toten nach dem mosaischen Gesetz

sieben Tage Unreinheit bedeutete (

4Mo

19,11.

14)

– also für die gesamte Zeit des Pessachfestes – konnte gerade Josef von

Arimathäa, als Ratsherr, den Körper selbst nicht berühren und musste daher

die eigentliche rituelle Bestattung durch jüdische Frauen und Männer auf den

Tag nach dem Sabbat verschieben.

Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein.

4Mo 19,11 Wer einen Toten berührt, die Leiche

irgendeines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. 19,12 Dieser soll

sich am dritten Tag damit entsündigen, und am siebten Tag wird er rein sein;

und wenn er sich nicht entsündigt am dritten Tag, dann wird er am siebten Tag

nicht rein sein. 19,13 Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines

Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung des

HERRN unrein gemacht; und diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel.

Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein;

seine Unreinheit ist noch an ihm. 19,14 Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in

einem Zelt stirbt: Jeder, der in das Zelt geht, und jeder, der in dem Zelt ist,

wird sieben Tage unrein sein. 19,15 Und jedes offene Gefäß, auf dem kein

festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. – 19,16 Und jeder, der auf

freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen oder einen Verstorbenen oder die

Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird sieben Tage unrein sein.

4Mo 19,11-16;

Die Berichte in den Evangelien (z.B. Mt 27,59-60), dass Josef

von Arimathäa den Herrn selbst in Leinentücher wickelte, selbst in die Gruft

legte und selbst den schweren Stein an die Tür der Gruft wälzte, sind daher

als Verkürzung des Geschehens zu betrachten, wie wir das öfter in der Schrift

vorfinden.

Ebenso auch die Aussage in Mt 27,60, dass Josef die Gruft selbst in

den Felsen ausgehauen hätte oder die Angabe in Jh 19,41, dass diese Gruft in

einem Garten an der Kreuzigungsstätte gelegen wäre. Ein angesehenes und

reiches Mitglied des Hohen Rates, wie Josef von Arimathäa, wird sich sein Grab

nicht selbst aus dem Felsen hauen und wenn er es daher erworben hat, wird er es

nicht ausgerechnet an jenem Ort gekauft haben, an dem die römische

Besatzungsmacht die Hinrichtung von Verbrechern durchführen ließ.

Daher wird auch der Transport von Golgatha zum eben doch weiter entfernt liegenden

Felsengrab den noch verbliebenen Teil der drei Stunden in Anspruch genommen haben.

Und das alles scheint nun der Grund dafür gewesen zu sein, warum Josef von

Arimathäa das Waschen, Einbalsamieren und rituskonforme Einwickeln in das

Grabtuch aus Zeitmangel vorerst zurückgestellt hatte und den Leichnam Jesu in

aller Eile in das Grab bringen ließ, mit der Absicht, dies alles am

übernächsten Tag nachzuholen.

Und deshalb finden wir auch im Grabtuch jede Menge Blutspuren, weil der Körper

nicht gewaschen wurde, kein Zeichen einer Einbalsamierung, sondern nur lose Aloe und Myrrhe,

wahrscheinlich um den zu erwartenden Geruch des Leichnams bei den Bestattungsarbeiten

am übernächsten Tag zu lindern. Und schließlich eben den Körper

in ein großes Leinentuch bloß eingeschlagen anstatt eingewickelt.

Die Einzigen, welche dem Josef von Arimathäa vom Kreuz zum Grab gefolgt sind

und daher Augenzeugen der Grablegung waren, waren jene Frauen (Mt 27,61; Mk

15,47; Lk 23,55), welche auch bei der Kreuzigung schon am Kreuz gestanden hatten

(Lk 23,49; Jh 19,25-26). Wir finden bei den Synoptikern keine Erwähnung

darüber, dass die Jünger am Kreuz oder bei der Grablegung dabei gewesen

wären. Im Gegenteil, wie wir in Mt 26,56 lesen, hatten alle Jünger den Herrn

bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane verlassen und sind geflohen.

Nur Johannes berichtet, dass er mit der Mutter Jesu und den anderen Frauen am

Kreuz gestanden habe, aber er schreibt nichts davon, dass er selbst auch an der

Grablegung teilgenommen hätte. Daher muss man davon ausgehen, dass auch er

nicht wusste, wie das Leichentuch ausgesehen hatte, mit dem Josef den Leichnam

Jesu bedecken ließ und deshalb spricht Johannes auch unspezifisch von

"Leinentüchern", welche er nach der Auferweckung im leeren Grab

liegen gesehen hatte.

Im Gegensatz dazu hatten die Informationen der Synoptiker offensichtlich ihren

Ursprung in den Aussagen der Frauen, welche an der Grablegung teilgenommen und

gesehen hatten, dass der Leichnam des Herrn in einem einzigen großen Leinentuch

eingehüllt wurde.

(Siehe auch Diskurs 40: "Gibt

es Fehler in der Bibel?")

Schließlich gehen auch andere Aussagen im Rahmen dieses Themas

im Johannesevangelium nicht mit den Texten der Synoptiker konform. So spricht

Johannes davon, dass Josef von Arimathäa gemeinsam mit Nikodemus den Leichnam

eingewickelt hätte. Nikodemus wird bei den Synoptikern in diesem Zusammenhang

überhaupt nicht erwähnt. Auch schreibt Johannes, dass diese beiden den

Leichnam mit "ungefähr hundert Litra" (Litra = antikes grie. Gewicht = ca.

1 Pfund / 1/2 kg) – also ca. 33 kg – einer Mischung von Myrrhe und Aloe

einbalsamiert hätten.

Sie wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist.

Jh 19,39 Es kam aber auch Nikodemus, der

zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und

Aloe, ungefähr hundert Pfund. 19,40 Sie nahmen nun den Leib Jesu und

wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den

Juden zu bestatten Sitte ist. Jh 19,39-40;

Bei den Synoptikern lesen wir hingegen, dass es die Frauen

waren, die nach ihrer Rückkehr in ihre Häuser wohlriechende Öle und Salben

bereitet hatten (Lk 23,56) und am ersten Wochentag (Sonntag morgens), sehr

früh, als die Sonne aufgegangen war, zu der Gruft gegangen sind und den

Leichnam einbalsamieren wollten. Zu dieser Zeit fanden sie aber das Grab bereits

leer vor (Mk 16,2-6; Lk 24,1-3).

Doch auch wenn diese Frauen den Herrn nicht mehr salben konnten, wurde dennoch

die rituelle Salbung mit wohlriechenden Ölen, wie es bei einer jüdischen

Bestattung Sitte war, an ihm vorgenommen. Zwei Tage (Mt 26,2; Lk 22,1-2) vor

seiner Kreuzigung war der Herr in Betanien im Hause Simons, des Aussätzigen und

lag dort zu Tisch. Und hier kam eine Frau zu ihm und goss ein

Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl über sein Haupt.

Als sie dieses Salböl über meinen Leib goß, tat sie es zu meinem Begräbnis.

Mt 26,6 Als aber Jesus in Betanien war, im Hause

Simons, des Aussätzigen, 26,7 kam eine Frau zu ihm, die ein

Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte, und goß es aus auf sein

Haupt, als er zu Tisch lag. 26,8 Als aber die Jünger es sahen, wurden sie

unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? 26,9 Denn dies hätte teuer

verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. 26,10 Als aber Jesus

es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein

gutes Werk an mir getan; 26,11 denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich

aber habt ihr nicht allezeit. 26,12 Denn als sie dieses Salböl über meinen

Leib goß, tat sie es zu meinem Begräbnis. Mt 26, 6-12;

Wie uns Johannes in der Parallelstelle, in Jh 12,1-8

überliefert, war es Maria aus Betanien, die Schwester der Marta und des

Lazarus, der vom Herrn von den Toten auferweckt wurde, welche hier den Herrn

salbte und ohne dass sie es wusste, die Salbung für seine Bestattung am

übernächsten Tag vorwegnahm.

Hinsichtlich des Schweißtuches, welches Johannes erwähnt, muss

man nun der Argumentation in der obigen Replik von W. Niemetz vollkommen

zustimmen. Wenn das Haupt des Herrn tatsächlich mit dem Schweißtuch umwickelt

gewesen wäre, hätte bei der Auferweckung, durch die Umwandlung des toten

physischen Körpers in einen Geistleib, die Abbildung auf dem Schweißtuch und

nicht auf dem Grabtuch erfolgen müssen.

Nun muss man aber auch hier – wie oben bei den "Leinentüchern"

– berücksichtigen, dass Johannes an der Grablegung nicht teilgenommen hatte

(Jh 19,38-42) und daher nicht wissen konnte, ob das Haupt Jesu mit dem Schweißtuch

eingewickelt wurde oder nicht. Und ebenso wie er möglicherweise das Leinentuch

in der Eile für mehrere Tücher hielt, weil das nun mal so der Gepflogenheit

entsprach, könnte er auch hier automatisch davon ausgegangen sein, wenn dort

ein Schweißtuch lag, dass es der Herr um das Haupt gewickelt gehabt hatte.

Aber gerade dies ist aufgrund der obigen Situationsanalyse doch sehr fraglich.

Wie wir gesehen haben, hatte Josef von Arimathäa, als er mit dem Leichnam vor

dem Felsengrab einlangte, gerade noch Zeit, den toten Körper in das Leinentuch

zu hüllen und in die Gruft legen zu lassen. Das Einwickeln des Hauptes war

jedoch eine Arbeit, welche, ordnungsgemäß verrichtet – wozu das Haupt

natürlich auch gewaschen werde musste – , ihre Zeit benötigte, die Josef zu

diesem Zeitpunkt aber nicht mehr hatte.

Auch konnten wir oben aus den in der Schrift verfügbaren Hinweisen erkennen,

dass sich Josef offensichtlich aufgrund des Zeitmangels entschlossen hatte, die

rituskonforme Bestattung mit Waschung, Einbalsamierung und Einwickeln mit dem

Grabtuch und dem Schweißtuch, erst nach dem Sabbat durchzuführen und den

Leichnam vorerst nur einmal provisorisch zu bedecken und in der Gruft zu

deponieren.

Und das war möglicherweise auch mit den Frauen abgesprochen, welche

an dieser provisorischen Grablegung teilgenommen und gesehen hatten wie der Leib

des Herrn hineingelegt wurde (Lk 23,55). Deshalb haben sie dann zuhause "wohlriechende

Öle und Salben" bereitet und sind nach dem Sabbat, am ersten Wochentag sehr

früh zur Gruft gegangen und wollten den Leichnam einbalsamieren (Mk 16,1).

Daraus ist nun abzuleiten, dass das Haupt des Herrn nicht mit dem Schweißtuch

umwickelt war, sondern nur das Grabtuch den gesamten toten Körper darüber und

darunter bedeckte. Und daher erscheint das, durch die Strahlung bei der

Umwandlung des physischen Körpers in einen Geistleib verursachte Abbild des

Gesichts ebenso auf dem Grabtuch wie das des gesamten Körpers.

Lage des Leichnams im Tuch.

(aus https://www.huinfo.at/grabtuch/grabtuch.html)

Doch wenn das Schweißtuch nicht verwendet wurde, stellt sich

schließlich doch die Frage, wieso Johannes dieses ganz eindeutig und

unzweifelhaft identifiziert hat, als er in die Gruft hineinblickte? Wenn wir den

gesamten Text im Zusammenhang betrachten, erkennen wir den Hintergrund:

Und sieht das Schweißtuch nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort.

Jh 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und

ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7 und das

Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern

liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Jh 20,

6- 7;

Wie viele Ausleger sich hier wohl schon gefragt haben mögen,

warum der Herr nach seiner Auferweckung das Grabtuch unbeachtet liegen ließ,

während er das Schweißtuch fein säuberlich zusammengewickelt und an einem

besonderen Ort aufbewahrt hatte. Im Lichte der obigen Analyse ist die Antwort

aber ganz einfach: Es war nicht der Herr, der das Schweißtuch nach seiner

Auferweckung beiseite gelegt hat. Es war Josef von Arimathäa, der zuvor das

Schweißtuch und das Grabtuch in der Stadt gekauft und mitgebracht hatte und

nachdem die Zeit für eine rituskonforme Bestattung nicht reichte, den Körper

in das Grabtuch provisorisch eingehüllt und das unbenutzte Schweißtuch für

die richtige Bestattung am übernächsten Tag separiert bereitgelegt hat.

Jesus lag im Grab längstens von Freitag, ca. 17 Uhr bis

Sonntag, sehr führ morgens. Wenn wir spätestens ca. 7 Uhr annehmen, haben

wir zwar künstlich drei Tage erreicht: die letzte Stunde des Freitags, der

ganze Samstag und die erste Stunde des Sonntags. Drei Nächte sind aber

nicht unterzubringen. ist also Freitag der Kreuzigungstag? (...)

An einer Ungenauigkeit der Schrift an spez. dieser Stelle von Mt. 12,40,

möchte ich nicht festhalten; nicht zuletzt weil es Worte des Herrn sind.

Gerade Immanuel.at betont wiederholte Male, dass solche Vorrang haben, wenn

die Kompatibilität mit anderen Bibelversen gesucht wird.

Zu Beginn meines Glaubens war mir David Pawson eine große Verständnishilfe

für Gottes Wort. Es liegt mehrere Jahre zurück, da hatte ich seine

Auslegung zum betreffenden Thema gelesen oder gehört. In Kürze geht es

darum, dass ein weiterer Tag zwischen dem Rüsttag und dem ersten Wochentag

an diesem großen Sabbat lag. Ich habe seine Auslegung im Detail vergessen,

sie daher wieder angefordert und werde mir erlauben Ihnen diese

nachzureichen.

Giuseppe De Candia

(Das von G. De Candia in seiner obigen Replik zitierte Buch von

David Pawson trägt den Titel "Der Weg zur Hölle" [The Road to Hell] und

ist in deutscher Übersetzung in der Librarie Chrétienne CARREFOUR erschienen.

ISBN 2 88272-023 8). Ich bedanke mich bei Bruder De Candia für die Überlassung

dieser ausgezeichneten Arbeit.